في سؤال علم النفس عن المثلية: إجابة واحدة صحيحة.. ليست مرضًا

في سؤال علم النفس عن المثلية:

إجابة واحدة صحيحة.. ليست مرضًا

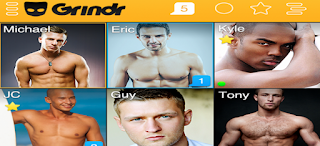

منذ ما يزيد على الشهرين انطلقت حملة عُدّت الأشرس في تاريخ مصر الحديث ضد مثليي الجنس ومختلفي الهويات الجنسية في مصر. بدأت الحملة بهستيريا على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو، بعد رفع علم قوس قزح أثناء حفل غنائي لفريق “مشروع ليلى” بالقاهرة.

استجابت الدولة سريعًا للهوس الإعلامي، أو ربما انتهزت الفرصة لتبدأ حملات موسعة من المطاردة والقبض وإصدار الأحكام بالسجن على من يُشتبه في كونهم مثليي الجنس، انتهت بالقبض على العشرات وإصدار الأحكام على بعضهم بالسجن لمدد تتراوح بين الستة الأشهر والست سنوات.

فتح رفع علم قوس قزح، بما صاحبه من أحداث وما تلاه، جدلًا واسعًا كان مؤجلًا منذ سنوات حول تواجد مختلفي الهويات الجنسية في مصر على مستويات مختلفة، إعلاميًا ومجتمعيًا وقانونيًا، بل وحتى على مستوى تواجدهم في السينما والدراما.

وفي الوقت ذاته فتحت الحادثة نقاشًا بين المتخصصين في مجالي الطب النفسي وعلم النفس حول قضية المثلية الجنسية والتعامل الطبي – النفسي مع مثليي الجنس.

الوصم، بالإضافة لعواقبه الاجتماعية الوخيمة، عندما يقع في يد صاحب سلطة قادر على التحكم في حياة البشر، مثل الأخصائي أو الطبيب النفسي، يصبح غاية في الخطورة، حيث تصل تبعاته للحكم على الفرد بـ«الصحة» أو بـ«المرض النفسي»

كأخصائية نفسية وكمدرّسة مساعدة لعلم النفس، كنت أدرك منذ سنوات مأزق تعامل المتخصصين في مجال الصحة النفسية في مصر مع المثلية الجنسية، وفي حقيقة الأمر كنت أتطلع لليوم الذي سيُفتح فيه الموضوع للنقاش بين المتخصصين.

ومع إدراكي التام لعدم سهولة هذا النقاش، لكني أيضًا كنت أدرك ضرورته من أجل ترسيخ معايير الممارسة المهنية في التعامل مع مثليي الجنس، والتي تأخر إرساؤها في مصر طويلًا.

لسنوات ظل الكثير من المتخصصين في المجال عالقين بين ما يدرسونه بأدبيات المجال في الأبحاث الأجنبية والكتب المرجعية والتي تُقرُّ بكون المثلية الجنسية ميلًا وتفضيلًا جنسيًا، وليست مرضًا، وبين الميل الثقافي والاجتماعي العام والطاغي على أغلب الأخصائيين والأطباء، لوصم مثليي الجنس.

هذا الوصم، بالإضافة لعواقبه الاجتماعية الوخيمة، عندما يقع في يد صاحب سلطة قادر على التحكم في حياة البشر، مثل الأخصائي أو الطبيب النفسي، يصبح غاية في الخطورة، حيث تصل تبعاته للحكم على الفرد بـ«الصحة» أو بـ«المرض النفسي»، بـ«القدرة على التوافق» أو بـ«عدم القدرة عليه»، ضرورة السعي لـ«العلاج» من عدمها.

بشكل شخصي، كنت أحرص، كلما أتيحت لي الفرصة، على مناقشة موضوع المثلية الجنسية مع الطلاب الذين أدرّس لهم في سياق تدريبات علم النفس الإكلنيكي. وعادة ما كنت أبدأ بمناقشة أخلاقيات الممارسة المهنية، وما يحكمها.

كنت أحرص في كل مرة على الابتعاد بالنقاش عن دائرة الجدل الأخلاقي حول الممارسات الجنسية المثلية، لأكتفي بمناقشة ما هو موجود بالأدلة التشخيصية، التي تفيد بعدم اعتبار المثلية الجنسية مرضًا نفسيًا، وكيفية إدارة المأزق الذي قد يجد الطلبة أنفسهم فيه إذا جاءهم مثلي أو مثلية الجنس، طلبًا للعلاج من اضطراب نفسي ما. عادة ما كان هذا يفتح الكثير من الأسئلة التي كنت أراها مشروعة جدًا من جانب طلاب في بداية إعدادهم المهني والأكاديمي:

«ماذا لو استطعت مساعدته على الإقلاع عن «سلوك المثلية»»؟ و«لماذا لا أرشده لطرق قد تجعل حياته أسهل وأكثر توافقًا»؟ و«ماذا لو كان هو ذاته يتمنى التوقف عن ممارسات المثلية الجنسية ليصبح غيريًا؟»

كل تلك الأسئلة كانت تقودنا لمناقشة أساسيات الممارسة المهنية، وضرورة الوعي بالقيم الشخصية للممارس النفسي وفصلها عن قيم المريض. ومن هنا تأتي ضرورة الاحتكام لمرجع يُفترض أن يكون منزهًا، ولو بدرجة ما، عن الحكم القيمي أو الأخلاقي أو الديني.

كان النقاش يقودنا أحيانًا كذلك إلى مناقشة معنى المرض النفسي ذاته، والفلسفة التي يقوم عليها التمييز بين ما هو «مرض» وما هو «سواء»، وعلاقة هذا بمعايير السلطة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، و طبيعة دور الأخصائي النفسي وحدوده.

في نهاية النقاش نصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف يفيد بضرورة تحويل المريض إلى أخصائي نفسي آخر، متى وجدنا أنفسنا عاجزين عن تقبل اختياراته، أو فصل قيمنا الشخصية عن قيمه، لو وجدنا أنفسنا متورطين في إصدار حكمي أخلاقي أو قيمي عليه.

وبالعودة للوراء قليلًا، فأنا، حالي كحال من درسوا علم النفس في الجامعات المصرية، كنت قد تعلمت فضيلة عدم الحكم القيمي على المرضى، وتعلمت أن هذا أحد أهم التحديات التي يقابلها الممارس النفسي، وتحتاج لمستويات عالية من مراقبة الذات وتقييمها وتقويمها الدائم.

كما تعلمت أن المرجع لنا في تشخيص الأمراض النفسية وتصنيفها هو ما يُسمى بـ«الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.. (DSM) » الذي تصدره الجمعية الأمريكية للطب النفسي، بالإضافة للمراجعة الدورية لـ«التصنيف الدولي للأمراض النفسية (ICD) »، والصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وكنت قد تعلمت أيضًا أن الجمعية الأمريكية للطب النفسي أزالت المثلية الجنسية من دليل الاضطرابات النفسية في عام 1973، في حين أزالتها منظمة الصحة العالمية في 1992، بعد موجات عنيفة من النقد من المتخصصين في مجال الصحة النفسية والنشطاء في مجال الحريات الشخصية وحقوق الأقليات الجنسية.

دفع هذا البعض للقول إن حذف المثلية الجنسية لم يجر لأسباب علمية، وإنما لأسباب سياسية، أي بناءً على حملات من جماعات الضغط من مختلفي الهويات الجنسية. وفي حقيقة الأمر، فلا أعرف لماذا يُعدُّ هذا اتهامًا للدليل التشخيصي أو لجمعية علم النفس الأمريكية أو لجماعات مناصرة المثليين.

على العكس، فأنا أراه كأحد الأمثلة الإيجابية الهامة في تاريخ علم النفس، والتي تعكس كيف يجب أن تكون العلاقة بين علم النفس والمجتمع، وأهمية وجود بوصلة سياسية تنحاز لحقوق الأفراد وتحمي حقهم في الاختيار، قبل أن تصمهم بـ«المرض» أو تسحب عنهم «السواء النفسي».

حتى خمسينيات القرن الماضي كان علم النفس يقطع بأن السود أقل ذكاء من البيض، وكان «العرق» وقتها تفسيرًا مقبولًا لانخفاض مستوى الذكاء، وهذه النتيجة جرى التوصل لها من خلال أبحاث علمية محكمة.

هذا عوضًا عن وجود الأسباب العلمية بالفعل لمن يريد رؤيتها، فهناك تراكم من مئات الأبحاث العلمية المُحكَمة والنظريات التي أُنتجت خلال الثلاثة عقود الماضية والتي تناقش تنوّع التفضيلات الجنسية ومرونتها لدى البشر وتأثرها بعدد كبير من العوامل الجينية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية، أكثر من أن تُحصر أو حتى تُفهم بشكل كامل، وبالتأكيد أكثر من أن تُخضع للتحكم.

يرتبط هذا بتساؤل أهم وأعقد: هل علم النفس فرعٌ من فروع العلوم المحكمة، التي يخضع فيها كل شيء للدراسة العلمية المنضبطة والتي تبعد نتائجها عن الأهواء وعن الانحيازات السياسية والاجتماعية؟

الإجابة هنا بالنفي، فطبيعة علم النفس تختلف كل الاختلاف عن غيره من العلوم كالفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا، وذلك لأسباب كثيرة يطول شرحها، ولكن من أهمها على الاطلاق عدم قدرتنا على التجريب على البشر وعدم قدرتنا على التحكم في سلوكهم ومشاعرهم وهوياتهم، وعدم أخلاقية مثل هذا التحكم، حتى إن أمكن من الناحية النظرية.

هذا بالإضافة لكون المخ البشري جهازًا شديد التعقيد لدرجة تجعل من أدواتنا التي نملكها اليوم عاجزة عن فهم كيفية عمله بشكل كامل ودقيق.

حتى خمسينيات القرن الماضي كان علم النفس يقطع بأن السود أقل ذكاء من البيض، وكان «العرق» وقتها تفسيرًا مقبولًا لانخفاض مستوى الذكاء، وهذه النتيجة جرى التوصل لها من خلال أبحاث علمية محكمة.

ساعد ذلك إلى حد بعيد بالطبع في دعم ممارسات وسياسات التمييز العرقي. ولذلك فإن السؤالين الأخلاقي والسياسي سبقا هنا السؤال العلمي ويقودانه.

وبالتالي، فعندما نجح البعض في رفض المقولة التي كانت مقبولة ومحبذة اجتماعيًا، وبمفادها فالسود عرق أدنى، ولديهم قدرات عقلية أقل من ذوي البشرة البيضاء، وعندما استطاع البشر التأكيد على مدى قبح وسخافة هذه الفكرة على المستوى الأخلاقي، ثم الدفع بعدم التسامح معها على المستوى السياسي، من خلال جماعات ضغط وحركات اجتماعية ومدافعين عن الحريات المدنية، عندها فقط سنحت الفرصة لهؤلاء الرافضين لتيار البحث العلمي التقليدي في علم النفس

والخارجين عنه، ليتمكنوا بـ«العلم» من إثبات خطأ ما كان مثبتًا علميًا من قبل.

ثبت البحث العلمي حينها أن سبب انخفاض ذكاء الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء، مقارنة بنظرائهم من ذوي البشرة البيضاء، ليس لون بشرتهم أو ما يملكونه من جينات مرتبطة بعرقهم، وإنما ببساطة كون هؤلاء تجري تنشئنهم في ظل ممارسات راسخة من التمييز والعنصرية ويعيشون فيها، فهم بطبيعة الحال يأتون من خلفيات اجتماعية واقتصادية أدنى، ويحصلون على تغذية أسوأ وتعليم أقل جودة، ولذلك فمن المتوقع جدًا أن تقل معدلات ذكائهم.

لم يكن السود أقل ذكاء لأنهم يملكون بشرة سمراء، ولكن لأنهم يعيشون في ظل مجتمع عنصري يجعل الفرص المتاحة لهم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم أقل بمراحل من نظرائهم من ذوي البشرة البيضاء.

على قدر ما تبدو هذه الفكرة بديهية اليوم، على قدر ما كانت غائبة لعقود عن الدراسات والأبحاث العلمية في مجال علم النفس. ولذلك، ومع الأسف الشديد، فقد كان علم النفس شريكًا في ترسيخ التمييز والعنصرية ضد السود لعقود.

ولم يتغير الوضع، وإن كان بشكل نسبي، إلا عندما أصبح هناك انحياز أخلاقي بمفاده فالبشر سواء ومتساوون، والمحظوظون منهم يحصلون على فرص أفضل فيسبقون غيرهم، ليس أكثر. ثم جاء العلم تاليًا ليثبت ذلك.

نعم، علم النفس مسيس ومنحاز؛ هو ليس علمًا تجريبيًا كامل الأحكام، وإنما دائمًا وأبدًا يدرس ظواهر السلوك البشري في إطار سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ما، وجميعها إطارات تستحيل تقريبًا دراسة سلوك البشر بمعزل عنها.

كثيرًا ما كانت لعلم النفس، عبر تاريخه، انحيازات غير مشرفة، حيث انحاز للسلطة السياسية للدولة وقت النازية في ألمانيا، وانحاز للسلطة السياسية للدولة والهيمنة الاجتماعية والاقتصادية للبيض في الولايات المتحدة وأوروبا حتى خمسينيات القرن الماضي. كما انحاز لعقود طويلة، ولا يزال، للهيمنة الذكورية للرجال على حساب النساء.

لا يزال علم النفس بشكل عام، ومع الأسف، ينحاز لما هو مهيمن اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا. ولكنه اليوم، على الأقل، أصبح أكثر وعيًا بخطورة هذا الانحياز وكونه غير أخلاقي، قبل كونه غير علمي.

كذلك، أصبحت هناك قدرة على إنتاج معرفة علمية بديلة تحاول تحدي هيمنة ما هو سائد، مثل ما ينتج من أبحاث تحت ما يُسمّى بـ«علم النفس النسوي»، أو «دراسات اللاجئين»، أو «دراسات الأقليات العرقية والإثنية»، أو «دراسات الجنسانية»، التي تنطلق من أرضية محاولة فهم الاختلاف والتنوع في الهويات والتفضيلات الجنسية، ليس التحكم فيها أو تغييرها.

ليس دور علم النفس دفع الفرد ليتوافق مع مجتمعه، بصرف النظر عن قيمه هو الشخصية أو ميوله أواختيارته، بل إن دوره الأسمى هو خلق المساحات الرحبة للأفراد والجماعات لممارسة ذواتهم وفقًا لقناعاتهم وميولهم وقيمهم الخاصة

كل هذه الأطياف من المعارف تضع بوصلتها الاختيار السياسي والأخلاقي، لتقود تاليًا ما هو علمى. بوصلة تكون فيها قيمة كرامة الفرد وحريته واحترام عقله وحقه في الاختيار قيمًا عليا، لا يمكن تجاهلها، ويأتي العلم ليخدمها ويعززها، لا ليمحوها.

اليوم، ومع القرار الذي اتخذته السلطة الاجتماعية والسياسية في مصر بالتنكيل بمثليي الجنس ومختلفي الهويات الجنسية، وتصاعد الأصوات التي تنادي بوصم المثليين بـ«المرض النفسي»، يجب على المختصين النفسيين الإجابة على تساؤل يتعلق بماهية دورهم الأخلاقي في المعركة الدائرة التي تشنُّها الدولة والمجتمع ضد مختلفي الهويات الجنسية، باعتبارهم «شواذًا» و«منحرفين أخلاقيًا» تارة، و«مرضى يجب علاجهم» تارة أخرى. وطرح السؤال بإلحاح في تقديري علامة أكثر إيجابية من تجاهله، حتى وإن لم يزل سبيل الإجابة عليه صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر.

هل يقرُّ علم النفس الحديث الذي نتعلمه ونعلّمه ونمارسه بكون المثلية مرضًا؟ الإجابة لا.

لماذا؟ لأن هناك اليوم معرفة علمية بديلة تقول بتنوع وتعقد ميول الأفراد الجنسية وخضوعها لعشرات العوامل البيولوجية والاجتماعية المتشابكة، وعدم إمكانية التحكم فيها أو تغييرها، بالإضافة لعدم أخلاقية محاولة تغييرها.

كما أن علم النفس الحديث استفاد أيضًا من بعض أخطائه السابقة؛ تعلّم أن دوره ليس الوقوف إلى جانب السلطة، أي سلطة، من أجل الحفاظ على تماسك زائف للمجتمع، وأن دوره، ودور مختصيه، ليس الحفاظ على بناء اجتماعي غير عادل ولا قابل للاستمرار من الاساس.

ليس دور علم النفس دفع الفرد ليتوافق مع مجتمعه، بصرف النظر عن قيمه هو الشخصية أو ميوله أواختيارته، بل إن دوره الأسمى هو خلق المساحات الرحبة للأفراد والجماعات لممارسة ذواتهم وفقًا لقناعاتهم وميولهم وقيمهم الخاصة، دون الإضرار بالآخرين بالطبع، ودون الاضطرار لعيش حياة يكرهونها تجعل منهم تعساء ومتألمين وغير منتجين، وتدفعهم لخوض معارك يومية ومستمرة تستنزفهم وهم يحاولون أن يصبحوا آخرين غير ذواتهم.

هناك آلاف الأشخاص، من الرجال والنساء، يعيشون بيننا في مصر، يرون أنفسهم مثليين، أو مختلفي الميول والهويات الجنسية. هؤلاء موجودون بيننا اليوم كما كانوا موجودين من مئات السنين.

والدور الوحيد الصحيح والأخلاقي لعلم النفس ومختصيه هو محاولة مساعدتهم على التخلص من ثقل الوصم المجتمعي؛ التخلص من لقب «مريض»، لا التخلص مما اتفق علميًا على كونه ليس مرضًا.

تعليقات

إرسال تعليق