في مواجهة سؤال المثلية الجنسية: ما الدليل الأخلاقي للمواطن «العادي»؟

https://www-madamasr-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.madamasr.com/ar/2018/01/08/opinion/u/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84/amp/

في مواجهة سؤال المثلية الجنسية: ما الدليل الأخلاقي للمواطن «العادي»؟

كتب- داليا عبد الحميد وعمرو عبد الرحمن

منذ أن أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المعنون «المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر» والذي يوثق لطيف من الانتهاكات الفادحة التي يتعرض لها المثليون أو من تُظن بهم المثلية، في كافة المؤسسات المنوط بها إنفاذ القانون في مصر، وكذلك في مؤسسات الصحة العامة، بل ومنذ بدأنا العمل على هذا الملف في المبادرة قبل سنوات، ونحن نواجه نوعًا من الأسئلة المتكررة، يمكن وصفها بأسئلة المواطن «العادي» غير المحزب أو المنتمي إلى تيار فكري أو ديني بعينه، وإن كان يرفض المثلية الجنسية لأسباب دينية وأخلاقية، ولكنه لا يتبنى وجهة نظر محددة حول كيفية التعامل مع واقع وجود قطاع من البشر يحيا معه على نفس الأرض وينتمي لنفس جماعته الوطنية يجهر بميله المثلي.

يتساءل المواطن العادي: لماذا تهتمون بهذه القضية على الرغم من وجود الآلاف ممَن يتعرضون لانتهاكات أكثر فداحة ويستحقون اهتمامًا أكبر؟ هل انتهت كل مشاكلنا ولم يتبق لنا إلا المثليون؟ وماذا عن الخطر الأكبر الذي يشكله الإعلان عن الممارسات المثلية نفسها على الأخلاق العامة، ومن ثم تماسك الجماعة الوطنية ككل؟ نحن لا نريد التنكيل بالمثليين، ولكن لا نريد أن نراهم أو أن يعلنوا عن وجودهم.

أَوْلَى الناس بالدفاع عنهم هم أولئك المنبوذون اجتماعيًا، إذ أنهم من أكثر الجماعات التي يجري قمعها بمباركة مجتمعية.

التزامنا المبدئي تجاه هذه القضية نابع من كوننا محترفين عاملين في الحقل الحقوقي المؤمن أن حقوق الإنسان للجميع، وأننا مؤمنون أن أَوْلَى الناس بالدفاع عنهم هم أولئك المنبوذون اجتماعيًا، إذ أنهم من أكثر الجماعات التي يجري قمعها بمباركة مجتمعية. كما أن اهتمامنا بالقضية ليس فقط قانونيًا، بل يمتد إلى المجال السياسي، فنحن معنيون بهذه القضية في المقام الأول، وببساطة، لأننا مواطنون كهذا المواطن العادي نفسه. ونرى في علاقة المواطنة تلك مكونًا، أو عبئًا أخلاقيًا يدفعنا دفعًا لفهم ما يتعرض له هؤلاء البشر وللتضامن معهم عبر التعريف بمعاناتهم ومحاولة الانتصاف لهم قدر الإمكان.

والملفت في الجدل الدائر حول التهديد الأخلاقي المتوهم، الذي تشكله الممارسات المثلية على علاقة المواطنة أنه يتغافل عن التهديد الأخلاقي الأخطر الذي يشكله تجاهل معاناة هؤلاء الناس، سواء بالترحيب الحماسي باعتقالهم أو التأييد السلبي لانتهاكات أجهزة الدولة بحقهم أو اللامبالاة وغض الطرف كما لو كانت هذه القضية لا تعنينا كمواطنين.

هذه السلبية بحد ذاتها هي الخطر الأكبر على رابطة المواطنة من أي فعل آخر.

عن المواطن العادي.. وعزلته

معضلة المواطن العادي في مصر في مواجهة أسئلة كواقع المثلية الجنسية ليست استثناءً غير مسبوق في التاريخ، بل يمكن القول إن ما يحياه من ارتباك في مواجهة هذا السؤال هو ارتباك أخلاقي نابع من انتماءه لرابطة المواطنة نفسها. المواطنة كما تشكلت في الدولة الرأسمالية الحديثة هي علاقة مراوغة، تحتوي على الشئ ونقيضه، تتيح حريات وحقوقًا متساوية للجميع، ولكنها قد تفتح الباب كذلك لانتهاكات لكرامة الناس ذات طابع خاص بهذه الرابطة إذا ما قورنت بغيرها.

من جانب أول، فالمواطنة كرابطة اجتماعية حديثة ترتكز على التزام أخلاقي عميق من قبل المتشاركين فيها تجاه بعضهم البعض- التزام أخلاقي أعلى بكثير من غيرها من الروابط، كرباط الدم أو الدين، وذلك تحديدًا نتيجة افتراضها التساوي المطلق بين أعضائها.

عبر عملية الفصل بين جسد المواطنين وغيرهم تعود التراتبية مرة أخرى لتطل بوجهها. كل تعريف لحدود الجماعة الوطنية هو تعريف تصكه، وتقوم عليه، جماعات مهيمنة تتولى تعريف صورة المواطن الطبيعي العادي وما ينبغي أن تكون عليه

الجماعة الوطنية، على المستوى النظري، وفي الأدبيات الدستورية والقانونية والسياسية المؤسسة، سواء في مهدها الغربي أو في مصر، من المفترض أن تكون خالية بشكل كامل وتام من أي هرمية أو أفضلية لعضو على آخر. ومن ثم؛ فالالتزام الواجب بالتضامن تجاه مَن يتعرض لأي انتهاك من أفرادها من المفترض أن يكون أعلى بمراحل، إذ أن انتهاكه ذاته يهدد بإعادة إنتاج الهرمية مرة أخرى وانقلاب رابطة المواطنة إلى عكسها. لا هرمية إذن بين المواطنين وغيرهم، ولكن علاقة التضاد الوحيدة الممكنة نظريًا هي بين داخل هذه الجماعة وخارجها.

ولكن، ومن جانب آخر، هنا تتجلى المعضلة؛ فعبر عملية الفصل بين جسد المواطنين وغيرهم تعود التراتبية مرة أخرى لتطل بوجهها. كل تعريف لحدود الجماعة الوطنية هو تعريف تصكه، وتقوم عليه، جماعات مهيمنة تتولى تعريف صورة المواطن الطبيعي العادي وما ينبغي أن تكون عليه، وإذا فشل البعض في التماهي مع هذه الصورة فليس أقل من إخراجهم بالكامل من رابطة المواطنة. والمشكلة أن أي نمط من أنماط التمايز الهرمي داخل جسم الجماعة الوطنية قد يكون خاضعًا للهجوم والنقد بسهولة نسبية على العكس من تجريد أي فرد من مواطنته.

ولأن استبعاد أي فرد من رابطة المواطنة بشكل قانوني عبر تجريد جماعات بكاملها من الجنسية هو عملية شبه مستحيلة عمليًا، فالتجريم والوصم الاجتماعي يأتيان ليملآ الفراغ

على سبيل المثال، فممارسات التمييز ضد البعض بسبب أصله الاجتماعي أو مستوى دخله في التعيين في جهة حكومية، أو حتى الخطابات اليمينية المتطرفة التي تحمّل الفقراء وَزرَ فقرهم، هي كلها ممارسات وخطابات يمكن تفنيدها ببساطة لأنها لا تعتبر هؤلاء الأفراد غير مواطنين، بقدر ما تعتبرهم مواطنين فاقدي الأهلية أو كسالى أو طفيليين، إلا أن حُُكمًا بإخراج الإنسان من حيز الجماعة الوطنية هو حكم غير قابل للاستئناف. والاستبعاد عادة ما يأتي محملًا بخطابات مختلفة، قد يكون مغلفًا بعلم زائف – كالتعامل مع المثلية كمرض في حالتنا- أو بالدين أو بكليهما معًا.

المثير في الأمر، أن رابطة المواطنة، ونتيجة لافتقارها لأي تأسيس ميتافيزيقي ديني أو قومي قوي، وتحديدًا لكونها رابطة بين أفراد أحرار متساوين، تبدو أكثر هشاشة في نظر الداعين لها، والقائمين على رعايتها، من أي رابطة أخرى. فهي مُهدَّدة دائمًا منذ لحظة الميلاد، مهددة بسلوكيات كتعاطي الخمر أو الانخراط في علاقة جنسية حرة في بيئة شعبية محافظة قد تثير حفيظة البعض، فينشأ عن ذلك عنف يصعب ضبطه، مهددة بدار عبادة لأتباع دين بعينه قد تثير حفيظة الأغلبية في قرية ما فينشأ عن ذلك عنف مجتمعي، وحتى مهددة بالأمراض العضوية المنقولة أو النفسية المثبطة للهمم والمعوقة لإعادة إنتاج حياة الجماعة الوطنية وهكذا.

ولأن استبعاد أي فرد من رابطة المواطنة بشكل قانوني عبر تجريد جماعات بكاملها من الجنسية هو عملية شبه مستحيلة عمليًا، فالتجريم والوصم الاجتماعي يأتيان ليملآ الفراغ

لهذا، فالدفاع عن رابطة المواطنة الثمينة/ الهشّة يستدعي دائمًا تدخلًا نشطًا ممَن يحتلون قمة الهرم الاجتماعي ﻹعادة تعريف المنظومة الأخلاقية للمواطن العادي نفسه بما يحمي السلم الاجتماعي. استمر هذا التوتر والتضييق على السلوك الفردي بداعي الحفاظ على السلم الاجتماعي في أوروبا الغربية، مهد الدولة القومية الحديثة، لقرون بالمناسبة، ويستمر اليوم بأشكال وصور مختلفة وأكثر تعقيدًا.

ولأن استبعاد أي فرد من رابطة المواطنة بشكل قانوني عبر تجريد جماعات بكاملها من الجنسية هو عملية شبه مستحيلة – وإن كنا نرى محاولات لذلك الآن في مصر- عمليًا، فالتجريم والوصم الاجتماعي يأتيان ليملآ الفراغ، كتجريم الفجور (أو ما تعرفه الأدبيات القانونية بدعارة الرجال)، وهو تجريم نشأ كذلك في الغرب قبل أن ينتقل إلينا، أو فرض قيود على أتباع دين بعينه في ممارسة شعائرهم الدينية أو التعبير عن معتقداتهم بحرية بداعي الحفاظ على السلم العام.

ومع التجريم والوصم، يتآكل الشعور بالتضامن والأخوة المشتركة بين المتساوين لصالح مشاعر السيادة والتفوق وتنقلب رابطة المواطنة لعكسها: فما يفترض به أن يكون رباطًا طوعيًا على عكس علاقات الدم، يتحوّل إلى إقامة جبرية للفرد في مجتمع يفرض عليه الصمت والنفاق أو الشعور بالذنب والدونية لو كُشفت أفعاله ويخيره دائمًا بين العيش مطأطأ الرأس متواريًا أو بين مواجهة العقاب القانوني والتجريس المجتمعي. وهو التجريس الذي قد يتطور لممارسة العنف الأعمى حتى ولو لم تقره الدولة، إلا أنه عنف نشأ في مساحة الوصم التي خلقتها سياسات الدولة نفسها.

النتيجة الطبيعية للشعور بالتفوق الجمعي والسيادة الحصرية في الواقع هو المزيد من عزلة الأفراد عن بعضهم البعض: عزلة عن الجار المختلف دينيًا، عزلة عن الجارة المشكوك في سلوكها، عزلة في موقع العمل عن أي مختلف، وفي النهاية افتقار لأي قدرة على الحياة الجماعية والتواصل والفعل المشترك في أي اتجاه- فقر يعوضه إحساس دائم بالتفوق.

وكلما زادت العزلة والكآبة كلما تدعم الإحساس بالتفوق. فلا يكون المواطن الصالح سعيدًا والحال كذلك إلا على فراشه أثناء نومه مطمئنًا – أو هكذا يظن- أن حيزه الخاص جدًا الذي لا يتجاوز المائة متر قد بات محصنًا من أي رياح مجهولة لخطر لا يعلمه. وهكذا يصبح سلاح الوصم والتجريم سلاحًا ذا حدين: عزلة يشعر بها المختلف وعزلة يشعر بها مَن يظن نفسه طبيعيًا، ولكن يفرق بينهم شعورًا بالدونية في حالة الأول وشعورًا بالتفوق في حالة الثاني ورابطة المواطنة هي الخاسرة في الحالتين.

هشاشة التسامح ووعد التضامن

ولكن لأننا نحيا في عالم ما عاد ممكنًا فيه إخفاء أشكال التنكيل المختلفة التي تتمّ باسم المواطن السيد/المعزول بحق آخرين مختلفين عنه، فالمواطن إياه دائمًا ما يستيقظ على خبر تفجير كنيسة أو إلقاء القبض على مجموعة فتيان وفتيات بتهمة تبادل القبلات في مكان عام أو بتهمة رفع علم لا يدري المواطن كنهه أو ما يشير إليه، كما في حالتنا. ولأن رابطة المواطنة تشكل عبئًا أخلاقيًا على المنتمي لها مهما حاول التخفف منه، تبرز فرضية «التسامح» للتعامل مع هذا العبء.

فإذا استبعدنا المهللين للقمع والتنكيل بالمثليين وأصحاب الميول والممارسات الجنسية غير النمطية الذين ذكرناهم في بداية المقال، سنجد أن قطاعًا لا يُستهان به من المواطنين يغسلون أياديهم من التنكيل الذي يتعرض له المثليون ومتغيرو الجنس (الترانس) بحجة أن هؤلاء لا يكتفون بتسامح وتغاضي المجتمع عما يحدث خلف الأبواب المغلقة، بل هم يريدون الخروج للعلن وجرح وإيذاء مشاعر العامة بسلوكيات وممارسات لا تتفق والمبادئ التي يتبناها المجتمع. «أنا لا أقبل بما يحدث لك، ولكني لا أريدك أن تفرض علىّ ما تقتنع به»، هكذا يقول المواطن العادي، تمامًا كما لا يقبل بحرق الناس أحياء في كنائسهم ولكنه لا يريد أن يرى صليبًا مرفوعًا في قريته.

لكن معضلة مقولة التسامح الرئيسية أنها لا تنفذ للب المشكلة بقدر ما تعيد إنتاجها في الواقع عبر تقديم إحساس بالراحة يسمح للمواطن العادي بالنوم مرتاح البال والضمير، بينما يتحوّل الوطن بالنسبة لغيره إلى سجن. مقولة «التسامح» تطورت عبر قرون من الحروب الدينية في أوروبا كمقولة براجماتية غرضها الوحيد هو وقف القتل على الهوية الدينية، وقبول أتباع الديانات المختلفة لبعضهم البعض مع تنحية الجدل العقائدي جانبًا تمهيدًا لتأسيس رابطة مواطنة مستقرة.

استعارة هذه الفرضية في سياق تتسلط فيه أجهزة الدولة المؤسسة بالفعل على أناس لا يشكلون تهديدًا واقعيًا لأحد هو باختصار تهرب من المسؤولية والعبء الأخلاقي لرابطة المواطنة.

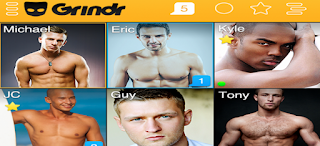

مقولة التسامح هنا تستخدم في غير موقعها وتفترض سياقًا غير موجود يتمتع فيه الجميع بحرية التعبير عن ميولهم على قدم المساواة إلى الحد الذي يهدد التماسك الأخلاقي لقيم الأغلبية، ومن هنا تتبدى أوجه قصور خطاب التسامح، بداية من افتراض وجود سياق ترفع فيه الدولة والمجتمع آياديهم عن الحياة الخاصة للأفراد، وهو افتراض وهمي، فإدارات شرطية بأكملها مخصصة للإيقاع بمثليي الجنس وذوي الميول والممارسات الجنسية غير المتفق عليها، من خلال برامج المواعدة الإلكترونية، وذات البرامج تستخدم أيضًا من قِبل مدنيين لسرقة وابتزاز والتعدي على هؤلاء الأفراد وصولًا إلى قتلهم.

يغض المواطن الطرف عن الانتهاكات التي تحدث بحق مَن يخالفونه في الميول والسلوكيات الجنسية، وتنفي تشريعات وسياسات الدولة مَن يخالفون «ناموس الطبيعة» خارج مظلة الحماية الممنوحة للمواطنين، ليصبحوا هدفًا صريحًا للانتهاكات والعقاب بدعوى الحفاظ على الأخلاق والنظام العام. في حين أن الخيار الأخلاقي في هذه المواقف هو الدفاع عن مَن تستحل الدولة انتهاك حقوقهم متسلحة بالرفض المجتمعي لمثل هذه الميول أو الممارسات الجنسية.

يجب تجاوز التسامح السلبي إلى الدعوة المباشرة ﻷن تقوم منظومة القوانين الحالية على عدم تدخل الدولة في العلاقات الجنسية بين الأفراد، إلا في حالات عدم الرضا

ومن هنا نرى هشاشة قناعات التسامح، أو القبول السلبي باﻵخر، وانتفاء وظيفتها السياسية والأخلاقية وهو ما دفع، ويدفع، لتطوير النضال لساحة المجال العام، ونظامه القانوني، عبر التعبير الحر الكريم للمختلفين عن هوياتهم وميولهم وممارستهم.

واجب المعنيين بترابط الجماعة الوطنية والحريصين على إعلاء قيم المساواة وعدم التمييز هو مساءلة منطق التجريم الحاكم للقوانين الحالية: ما الذي تتدخل مؤسسات الدولة لمنعه وما الذي تغض الطرف عنه؟ أين تعطي الدولة نفسها الحق في التدخل في الفضاء الخاص للأشخاص، وأين تحتمي بخطابات الخصوصية؟

إذا نظرنا بتمعن للقوانين الحالية سواء الموجودة في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى كقانون 10 الخاص بمكافحة الدعارة والفجور وغيرها من القوانين سنجد أن فلسفة هذه القوانين هي حماية النظام العام/ الأخلاق العامة/ الآداب العامة، بالطبع أغلب هذه المصطلحات ليس لها تعريف محدد، وهي بالطبع غامضة، وستظل كذلك لتتسلط على المواطنين.

يجب تجاوز التسامح السلبي إلى الدعوة المباشرة ﻷن تقوم منظومة القوانين الحالية على عدم تدخل الدولة في العلاقات الجنسية بين الأفراد، إلا في حالات عدم الرضا، إذ لا تجب أن تكون العلاقات الرضائية بين البالغين محلًا لاستثمار الدولة لمواردها البشرية والمالية.

أخلاق الأفراد وقناعاتهم ليست محلًا لتدخل الدولة إلا إذا مثلت التصرفات القائمة على هذه القناعات انتهاكات فادحة ضد مواطنين آخرين، كأن تكون القناعات الثقافية أو الدينية لبعض الأفراد دافعًا لتهجير آخرين من أقليات دينية أو لانتزاع ممتلكاتهم أو لطردهم من محل سكنهم لتبين إصابتهم بأمراض منقولة جنسيًا.

عدم الرضا يجب أن يكون هو بوصلة الدولة الحقيقية في التدخل في حيوات اﻷفراد الشخصية، الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي واغتصاب المحارم وختان الإناث والتعدي الجنسي على الأطفال يجب أن تكون أولويات الدولة في مكافحة الجرائم الجنسية، وليس علاقات تتمّ بالرضا التام بين بالغين.

إن الاكتفاء بمقولات مثل «افعل ما يحلو لك طالما لست مضطرًا لرؤيته» إلى جانب أنها تفترض سياقًا غير موجود من احترام الخصوصية فإنها أيضا تحرم الأشخاص من حقهم أن يكونوا كما يريدون، بكلمات أخرى فإنها تمنح الأفراد حقًا واحدًا بالفعل، وهو الحق في الخصوصية، وتحرمهم من حقوق أخرى، كحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي وعدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية.

إن سعيَ المثليين وأصحاب الميول والممارسات الجنسية غير النمطية لأن يكونوا مواطنين على قدم المساواة كغيرهم يحمل في طياته ضرورة التعبير عن ميولهم دون شعور بالدونية أو الذنب أو الاحتقار، وطالما ظل هذا الشعور سائدًا فلا يوجد أي إمكانية لكف الأذى المجتمعي عنهم حتى لو اختفى الأذى القانوني والعنف الشرطي.

لا يمكن أن تتضامن مع شخص تحتقره أو تزدريه، لا يمكن أن توسع مساحة المائة متر المريحة لتستوعب آخرين بداخلها إن كنت تمتلئ بشعور الاحتقار تجاههم. وفي التضامن تتسع المائة متر لتصبح براحًا جديدًا يقضي على شعور العزلة الكئيب وما يوهم به من راحة زائفة

وفي مصر، ففي حالة الأقباط والنساء تتراجع يوميًا العوائق القانونية التي تنتقص من وضعهم كمواطنين أحرار متساوين، ومع ذلك يتصاعد العنف المجتمعي ضدهم فيما يبدو كعلاقة عكسية بين المتغيرين: كلما زال حاجز قانوني ما، ازداد شعور البعض بالتهديد ويترجم هذا الشعور نفسه في عنف واسع النطاق.

مواجهة هذا العنف لن يكون إلا بإعادة النظر فيما ترسخ من قناعات عن المنظومة الأخلاقية للمواطن نفسه وهذه مسألة لا يمكن لمقولة التسامح أن تقوم بها، بقدر ما أنها تحتاج إلى مقولة أخرى أكثر جدية تتم من خلالها مساءلة الوعي السائد بل ومحاولة التصادم معه، والانتقال من التسامح إلى التضامن- أي السعي النشط لانتزاع التعامل الحر والندي والكريم مع المختلف حتى ولو لم تقرّه على اختلافه.

لا يمكن أن تتضامن مع شخص تحتقره أو تزدريه، لا يمكن أن توسع مساحة المائة متر المريحة لتستوعب آخرين بداخلها إن كنت تمتلئ بشعور الاحتقار تجاههم. وفي التضامن تتسع المائة متر لتصبح براحًا جديدًا يقضي على شعور العزلة الكئيب وما يوهم به من راحة زائفة، في التضامن فرصة جديدة يكسبها المقبل عليه، لا فقط رفع لظلم واقع على ضحية قائمة أو محتملة. في التضامن تحرر وانعتاق من أَسر العزلة وشح النفوس التي يخلقها شعور التفوق الكاذب.

هذا ما يعبر عنه المفكر السوري ياسين الحاج صالح بصياغة جزلة في تعريف الحرية بوصفها خروجًا دائمًا على الذات أو استدخالًا دائمًا للآخر في فضائها. وفي غياب هذا الخروج عن مجتمعاتنا دلالة إضافية على انعدام الحرية، حريتنا نحن بالأساس… نحن المواطنين العاديين «المتسامحين».

التحرر، بوصفه خروجًا على الذات لا يعرف حدودًا، قد يسمح بإعادة ترتيب العالم نفسه على أُسس وخطوط انحياز جديدة قد تتجاوز هي بذاتها رابطة المواطنة الغامضة بتناقضاتها سابقة الذكر أو تعيد تأسيسها على أُسس مختلفة لا التعرف النبذ والإقصاء للناس تبعًا لميولهم الدينية أو الجنسية أو هوياتهم العرقية، ولهذا فهي محاولة لا تعدم خصومها وأعداءها المحليين والعالميين.

هؤلاء هم الإشكال الحقيقي الذي يحول بين المواطن العادي وانعتاقه، لا المثليين ولا غيرهم. وكيفية مواجهة استراتيجياتهم، بما فيها التبني الانتقائي والمنافق للكثير من القضايا العادلة في بعض الحالات كقضايا المثليين، هو ما يستحق انشغال كل المعنيين بسؤال الحرية والمواطنة والديمقراطية في عالم اليوم وهو ما يحتاج لكتابة أخرى بطبيعة الحال.

ردحذفشركة كشف تسربات المياه بالظهران

شركة كشف تسربات المياه بالنعيرية

شركة كشف تسربات المياه بسيهات